Comme le dit si bien Héraclite, chacun.e de nous a vécu des changements marquants : une nouvelle école, une première embauche, une naissance, un divorce, un départ à la retraite, le départ des enfants, un déménagement…

Quant aux entreprises qui vivent au quotidien dans un environnement VICA (volatible, incertain, complexe et ambigu), elles n’ont d’autre choix que de s’adapter en permanence. Cette réalité concerne toutes les strates de l’organisation : du PDG aux gestionnaires, des équipes opérationnelles aux employés de terrain.

Ces événements marquent notre parcours et nous façonnent, souvent de manière invisible.

Mais entre le moment où le changement veut s’imposer et celui où l’on se sent de nouveau stable, il y a une période délicate : la transition. Un entre-deux parfois flou, mais riche en enseignements.

Rappelons-nous que la transition n’est pas une rupture, mais une transformation continue qui nous invite à redéfinir notre réalité.

C’est ce voyage que je vous propose dans ce blog: comprendre ce qui se joue dans les transitions, et comment les aborder avec douceur, lucidité et puissance.

La nature du changement

On distingue deux types de changements (Gregory Bateson) :

🌱 Le changement 1 : l’adaptation progressive pour maintenir l’équilibre.

🌱 Le changement 2 : l’évolution avec remise en question profonde de nos paradigmes.

Les deux sont utiles. Mais pour certaines transitions, seul un changement de type 2 peut réellement permettre d’avancer.

Changer en faisant preuve de résilience

Dans toute situation de transition, une dimension essentielle entre en jeu : le sentiment d’identité. Que l’on parle d’un individu, d’un service, d’une entreprise ou d’une institution, toute transformation qui vient bousculer cette identité génère, instinctivement, un réflexe de protection. C’est un mécanisme humain naturel : ce qui menace l’image que l’on a de soi ou de ce que l’on représente réveille une forme de résistance.

Et cette énergie déployée à défendre l’existant est alors détournée de ce qui pourrait être mobilisé pour évoluer et traverser sereinement le changement.

Dans nos vies aussi, chaque changement important vient interroger notre identité.

👀 Qui suis-je dans cette nouvelle situation ?

👀 Que reste-t-il de moi si je perds ce rôle, ce statut, cette habitude qui me définissait jusque-là.

Là encore, notre première réaction peut être de nous accrocher au connu, de refuser l’idée même du changement, ou d’en minimiser les effets.

Or, ces moments de transition, s’ils sont accompagnés avec bienveillance et conscience, sont aussi des opportunités :

🌿 de réajuster nos priorités

🌿 de donner un sens différent à notre vie

🌿 d’acquérir des capacités intéressantes

🌿 de redéployer des ressources que nous avions oubliées.

Pourquoi imposer le changement ne fonctionne pas ?

Le changement imposé sous forme d’injonctions ou de décisions unilatérales est souvent perçu comme une cassure. Cela génère frustration, résistance et, à terme, démobilisation.

Les ordres et décrets ne prennent pas en compte ce besoin fondamental de continuité identitaire et de reconnaissance des ressources déjà présentes.

Ce principe est valable pour tous et chacun : si la transition est perçue comme une perte totale ou une remise en cause de ce qui a été, elle sera difficilement acceptée.

S’appuyer sur ses forces pour avancer

Quelles sont les compétences, les valeurs, les habitudes qui méritent d’être conservées et réinvesties dans la nouvelle situation ? Un accompagnement de transition respectueux consiste à identifier ce qui reste pertinent et utile dans le système.

Dans la sphère personnelle, cela peut être le besoin d’autonomie, le sens de la famille, la créativité ou la résilience.

Dans la sphère professionnelle, ce seront des compétences clés, des pratiques collaboratives ou des valeurs fondatrices. Repérer ces ressources permet de bâtir un pont entre l’avant et l’après, d’éviter la sensation de perte et de transformer la transition en un processus constructif et porteur de sens.

La clé de toute transition réussie est donc de provoquer le changement de l’intérieur, en s’appuyant sur ce qui a du sens pour les personnes concernées.

En repérant les fonctions essentielles, qu’elles soient conscientes ou implicites, et en les intégrant au processus de transformation, on rend la transition acceptable et durable.

Cette approche humaniste et stratégique invite à respecter l’histoire de chacun, à valoriser ce qui fonctionne encore et à construire un futur qui n’efface pas le passé mais l’honore en l’adaptant.

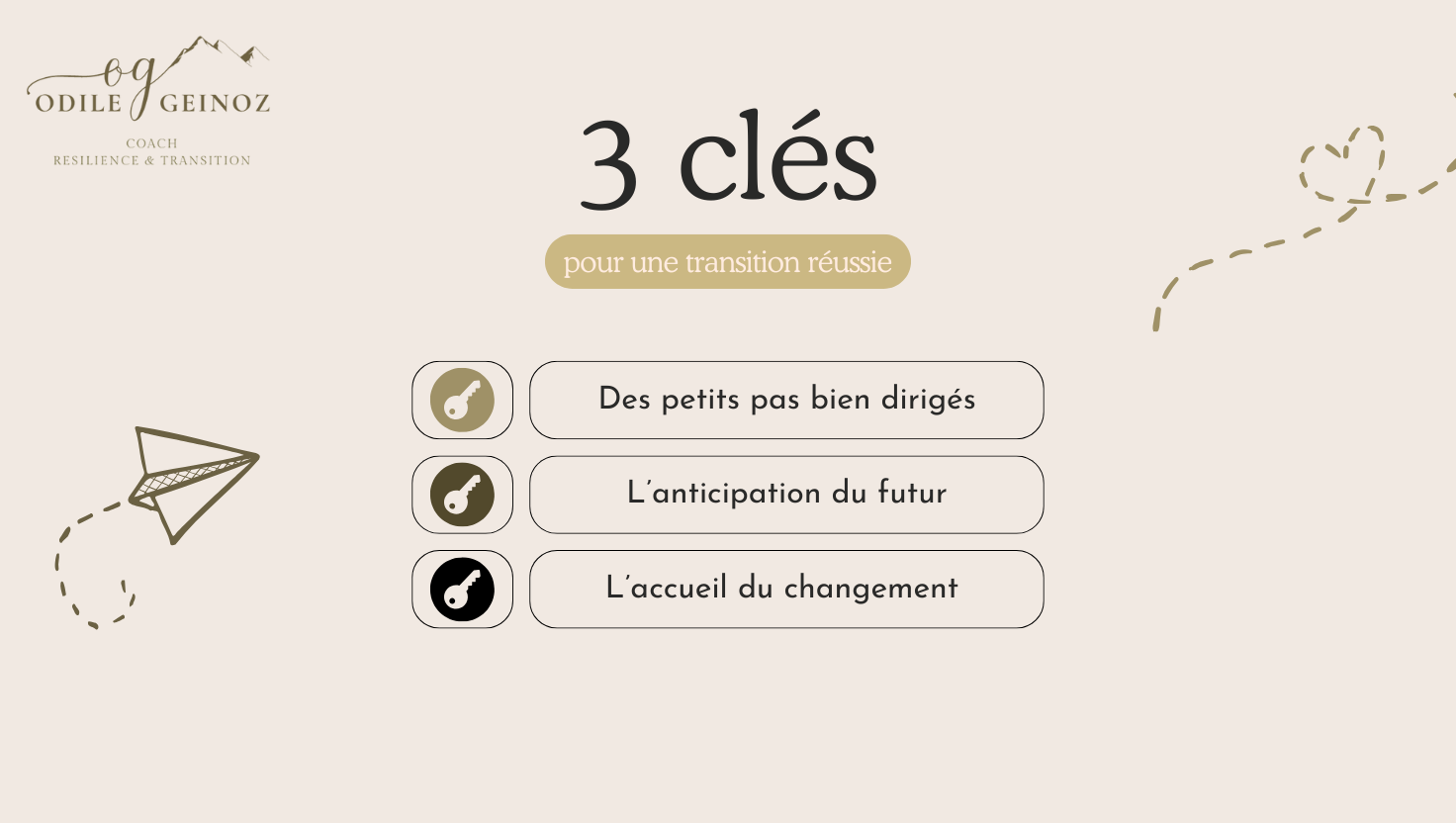

- 🔑 Les petits pas, bien dirigés sont favorables à l’adaptation plutôt que de grandes enjambées qui provoquent des résistances ou même des régressions.

- 🔑 L’anticipation du futur en l’imaginant au lieu de le redouter permet de mieux orienter le sens à donner à notre évolution et à en être davantage l’acteur.

- 🔑 L’accueil du changement favorise l’acceptation, le terreau de l’évolution. La flexibilité mentale est un atout majeur dans toute transition.

Apprendre à penser autrement

Dans les faits, ce qui fut un avantage hier peut s’avérer un handicap aujourd’hui.

Le vrai défi du changement est souvent lié à nos croyances limitantes et aux schémas de pensée hérités du passé.

C’est la prise de conscience de ces influences qui nous permet d’envisager des solutions inédites. Les blocages auxquels nous nous heurtons sont le plus souvent créés par la rigidité de nos constructions mentales.

Construire sa nouvelle réalité avec l’esprit créatif

Le changement n’est pas qu’un processus logique. Il mobilise aussi l’intuition et la créativité. Il s’agit moins de raisonner sur la réalité que d’entrer en résonance avec elle.

En combinant introspection et action, nous pouvons mieux naviguer dans les eaux du changement et construire un avenir aligné avec nos aspirations profondes.

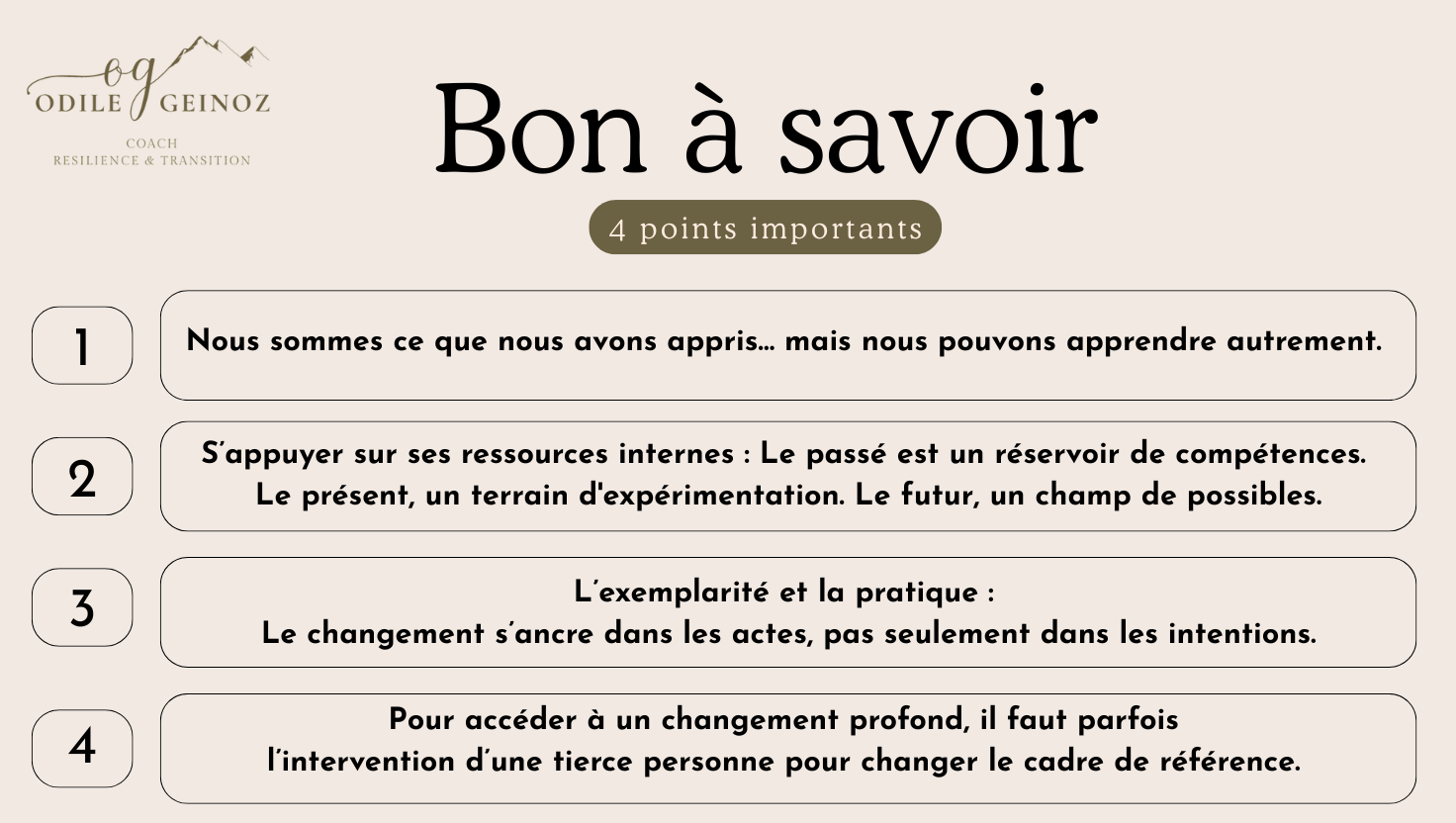

1. Nous sommes ce que nous avons appris… mais nous pouvons apprendre autrement.

Dès notre plus jeune âge, nous intégrons des schémas, des croyances et des manières de réagir qui deviennent au fil du temps notre mode de fonctionnement automatique. Ce sont ces apprentissages qui façonnent notre vision du monde, des autres et de nous-mêmes. Pourtant, ce que nous avons appris n’est pas une fatalité. Il est possible de questionner ces conditionnements, d’en repérer les limites et de s’autoriser à apprendre autrement.

2. S’appuyer sur ses ressources internes :

↘️ Le passé est un réservoir de compétences ⬆️ Le présent, un terrain d’expérimentation ➡️ Le futur, un champ de possibles

Nous portons en nous bien plus de ressources que nous ne l’imaginons. Chaque expérience vécue, qu’elle soit heureuse ou difficile, nous a laissé des compétences, des forces et des apprentissages souvent insoupçonnés.

Le passé devient ainsi un véritable réservoir de compétences, un lieu où puiser du courage, des savoir-faire et des stratégies qui nous ont déjà permis de traverser l’adversité.

Le présent, lui, est un terrain d’expérimentation : c’est ici et maintenant que nous pouvons tester, ajuster, oser faire différemment. Chaque jour est l’occasion d’essayer une nouvelle posture, une autre façon de penser ou d’agir.

Quant au futur, il reste un champ de possibles : un espace ouvert que nous façonnons par les décisions d’aujourd’hui et par la façon dont nous choisissons de nous servir de notre histoire et de notre expérience présente.

S’appuyer sur ses ressources internes, c’est se rappeler que nous ne partons jamais de zéro et que, quoi qu’il arrive, nous avons en nous de quoi avancer et inventer l’étape suivante.

3. L’exemplarité et la pratique : Le changement s’ancre dans les actes, pas seulement dans les intentions.

On peut nourrir les plus belles intentions du monde, lire des livres inspirants, écouter des conférences motivantes et se promettre de faire autrement… mais tant que cela reste au stade de la pensée ou de la bonne résolution, rien ne change réellement.

Le changement s’ancre dans les actes, pas seulement dans les intentions. C’est dans la pratique concrète, dans les petits gestes du quotidien, que naît la véritable transformation.

Vouloir être plus serein face aux imprévus, plus assertif dans ses relations ou plus bienveillant envers soi-même est un excellent point de départ. Mais c’est en posant des actions, même imparfaites, qu’on transforme ces intentions en nouvelles habitudes.

De plus, l’exemplarité joue un rôle essentiel dans ce processus : observer d’autres personnes mettre en œuvre ce que l’on aspire à incarner offre un modèle tangible et rend le changement plus accessible. Cela nous rappelle que c’est possible, et que cela passe par des gestes simples, répétés et ajustés dans le temps.

Le vrai changement est un engagement vivant qui se vit, se teste et s’affine dans l’action.

4. Pour accéder à un changement profond, il faut parfois l’intervention d’une tierce personne pour changer le cadre de référence.

Il arrive un moment où, malgré notre volonté de changer et nos efforts personnels, nous tournons en rond dans nos propres schémas. Nos pensées, nos croyances et nos réactions sont souvent conditionnées par des cadres de référence hérités de notre histoire, de notre environnement et de notre culture.

Or, on ne peut pas toujours changer un système de l’intérieur. Pour accéder à un changement profond, il est parfois nécessaire qu’une tierce personne intervienne pour bousculer ce cadre de référence, pour nous faire voir ce que nous ne parvenons plus à percevoir seuls.

Cela peut être un coach, un thérapeute, un mentor ou même un ami bienveillant capable de poser les bonnes questions, d’apporter un regard neuf et de nous inviter à envisager d’autres perspectives.

Voici les principaux avantages des gens qui sont accompagnés:

☘️ Mise en lumière des angles morts

☘️ Ouverture de portes que nous ne savions pas pouvoir franchir.

☘️ Discussion avec l’autre déclenche une ré-interprétation de son histoire

☘️ Autorisation de nouvelles options et imagination de possibilités auxquelles on n’avait jamais pensé.

C’est ainsi que naît un changement durable et profond, car il est nourri d’une prise de conscience qui ne vient pas de l’habitude, mais d’un déplacement du regard sur soi et sur le monde.

La transition et la résilience sont comme des sœurs jumelles, l’une ne va pas sans l’autre peu importe le niveau du changement.

En résumé :

La transition, bien qu’elle puisse sembler déstabilisante, est une opportunité précieuse de croissance et de renouveau. En adoptant des petits pas bien dirigés, nous favorisons une adaptation progressive et évitons les résistances inutiles.

En imaginant le futur avec anticipation, nous transformons l’incertitude en une vision positive et motivante.

Enfin, en accueillant le changement avec flexibilité mentale, nous créons un terreau fertile pour l’évolution personnelle et professionnelle.

Chaque transition est une invitation à réinventer notre réalité tout en honorant notre passé, pour construire un avenir aligné avec nos aspirations profondes.

Et vous ?

Quelle est votre prochaine transition ?

Quelle posture choisirez-vous d’adopter ?

Avec douceur et confiance,

Odile

PS 👉 Si vous ressentez le besoin d’un accompagnement bienveillant et personnalisé dans ce passage, je suis là pour vous. N’hésitez pas à me contacter : [email protected]

*Pour écrire mon blog, je me suis inspirée du livre « Du désir au plaisir de changer » de l’auteure Françoise Kourilsky

Suggestions de lecture :

Le langage du changement : Paul Watzlawick

La PNL pour les nuls : Romilla Ready et Kate Burton

Lâcher-prise : Benoît Aymonier